地震は古来災害で一番恐れられ、古文書にも数多くの記載がなされています。我国において、地震の記載が最初にあるのは、日本書紀(養老4年(720))允恭天皇記の5年7月14日(416.8.13)の河内地震です。記録されている被害地震は400を超えています。

地震はその原因がわからず、「地下の大なまず」の仕業にされ、神業・祈祷・陰陽道などで天変地異として理解していました。しかし、最近、プレートテクトニクス説で説明される地球科学の理論で、地球内部での現象、地震のメカニズム、火山活動などが明らかにされています。

2000年春から、北海道有珠山の噴火、伊豆諸島の三宅島・神津島の地震活動と噴火、そして鳥取県西部地震をはじめとする日本海沿岸地域に多発する地震と、最近活発な時期に入ったと見ることができます。

山陰地方では、過去の大地震の発生、微小地震の帯状配列と、日本海沿岸に沿った地震活動がこの地域の特徴です。火山分布・地形分布などとの対比もこの形状と同じであり、地下のいろいろな構造がこの傾向を示しています。

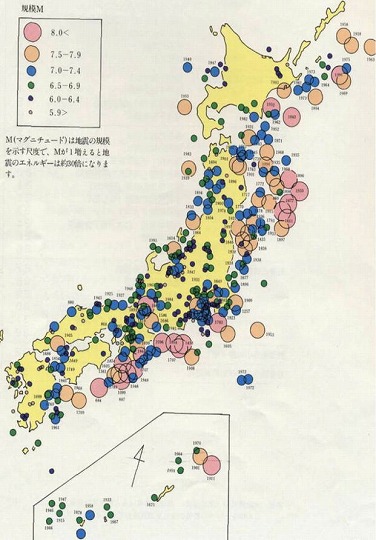

有史以来の主な被害地震

日本は世界でも有数の地震国で、昔から多くの地震被害を受けてきました。

上の図は有史以来の主な被害地震の震央分布を示すものです。

(理科年表1994年版および気象庁資料より作成)